【決定版】表面分析技術完全ガイド

材料系エンジニア・学生必見!EDS・EPMA・XPS・AES・SIMS等の原理から応用まで徹底解説

スマートフォンや自動車、医療機器の性能を決定づける「表面」の秘密。肉眼では見えないナノメートルの世界で起こる現象を解き明かす表面分析技術は、現代の材料開発になくてはならない技術です。本記事では、主要な表面分析手法の原理、特徴、応用例を分かりやすく解説し、あなたの研究・開発をサポートします。

🔬 表面分析とは~ナノの世界を解き明かす技術~

表面分析とは、固体材料のごく表面層(数原子層から数マイクロメートル)の情報を詳細に調べる技術です。材料の表面は、空気や水、他の材料と直接接するため、製品の性能を左右する重要な領域です。

表面分析で得られる3つの主要情報

- 元素組成:どのような元素で構成されているか

- 化学結合状態:元素同士の結合状態、酸化状態

- 表面構造:表面原子の配列状態

⚡ 電磁波と物質の相互作用

基本原理

表面分析は、試料に特定のプローブ(電子線、X線、イオンビーム等)を照射し、その相互作用で発生する信号(電子、光、イオン等)を検出・解析して表面情報を得る仕組みです。

🌊 電磁波の波長別特徴

- X線(0.1-10nm):物質内部への高い透過性、原子の内殻電子励起

- 紫外線(10-400nm):表面感度が高い、価電子帯の励起

- 可視光(400-700nm):価電子の遷移、光学的性質の評価

- 赤外線(700nm-1mm):分子振動の励起、化学結合情報

🎯 主要な表面分析手法

EDS/EDX:エネルギー分散型X線分光法

原理

電子線照射により発生する特性X線のエネルギーを分光し、元素分析を行います。内殻電子が励起されて空孔が生じ、外殻電子が内殻に遷移する際に放出される特性X線を検出します。

特徴

- ホウ素(B)からウラン(U)まで幅広い元素検出

- 同時多元素分析が可能

- 前処理不要で簡便

- 検出深さ:数nm~数μm

- 検出感度:1 atomic%程度

応用例

異物組成分析、層構造同定、元素分布マッピング、半定量分析

EPMA:電子プローブX線マイクロアナライザ

原理

電子線照射により発生する特性X線を波長分散型分光法(WDS)で分析。EDSと同様の原理ですが、より高いエネルギー分解能と定量性を実現します。

特徴

- 高精度な定量分析(0.1~0.01%感度)

- 微小領域分析が可能

- 元素の二次元分布測定

- 検出深さ:約1μm³

応用例

アルマイト膜の深さ方向分析、燃料電池MEA断面観察、微量炭素分析

XPS/ESCA:X線光電子分光法

原理

X線照射により放出される光電子の運動エネルギーを測定。光電子の結合エネルギーから元素特定と化学結合状態を解析します。化学シフトにより詳細な結合状態情報が得られます。

特徴

- 表面最浅部(数nm)の高感度分析

- 化学結合状態の詳細解析

- 非破壊分析

- リチウム(Li)~ウラン(U)検出

- 検出感度:0.1%オーダー

応用例

撥水膜状態解析、高分子表面改質評価、接着界面化学結合解析、表面汚染分析

AES:オージェ電子分光法

原理

電子線照射により内殻に生じた空孔を埋める電子遷移で放出されるオージェ電子を検出。オージェ電子のエネルギーから元素特定と化学結合状態を推測します。

特徴

- 超高空間分解能(数nm径)

- 極表面感度(0.5~2nm)

- 三次元分析可能

- 定量分析法確立

- 絶縁物測定は困難

応用例

表面処理鋼板評価、粒界破壊解析、接着破断面分析、触媒活性サイト解析

SIMS:二次イオン質量分析法

原理

一次イオンビーム照射により表面原子が弾き出され、二次イオンとして放出される現象を利用。質量分析により元素・化合物を特定します。

特徴

- 超高感度(ppbオーダー)

- 全元素検出(H、He含む)

- 高深さ分解能(1-2nm)

- 同位体分析可能

- 破壊分析

応用例

半導体ドーパント検出、薄膜深さ分析、同位体比測定、有機成分同定

GD-OES:グロー放電発光分光法

原理

グリムランプをアノード、試料をカソードとして放電・発光させ、その発光を分光して元素分析を行います。放電継続により深さ方向分析が可能です。

特徴

- 深さ方向分析に優れる

- 迅速な分析

- 厚膜の組成分布測定

応用例

めっき皮膜深さ分析、表面処理層評価、付着量測定

XRF:蛍光X線分析

原理

X線照射により発生する蛍光X線(特性X線)を検出・分析。内殻電子のX線励起と外殻電子の内殻遷移による蛍光X線放出を利用します。

特徴

- 非破壊分析

- 簡便操作(前処理不要)

- Na~U元素検出

- 高い定量性

- 検出深さ:数μm~数十μm

応用例

合金組成分析、環境汚染スクリーニング、めっき膜厚測定

🔍 その他の重要手法

- LEED/RHEED:電子線回折による表面原子配列解析

- RBS:ラザフォード後方散乱による非破壊元素定量

- AFM/STM:原子レベル表面構造観察

- TDS:昇温脱離による吸着ガス評価

📊 表面分析手法比較表

| 手法 | 検出深さ | 検出感度 | 空間分解能 | 検出元素 | 化学状態 | 破壊性 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| EDS/EDX | nm~μm | 1 at% | ~μm | B~U | △ | 非破壊 |

| EPMA | ~1μm³ | 0.01~0.1% | ~μm | B~U | △ | 非破壊 |

| XPS | 数nm | 0.1% | 数十μm | Li~U | ○ | 非破壊 |

| AES | 0.5~2nm | 0.1% | 数nm | Li~U | △ | 非破壊 |

| SIMS | 1~2nm | ppb | 数十nm | 全元素 | ○ | 破壊 |

| GD-OES | 深さ方向 | ppm | mm | 大部分 | × | 破壊 |

| XRF | μm~十μm | ppm | mm | Na~U | × | 非破壊 |

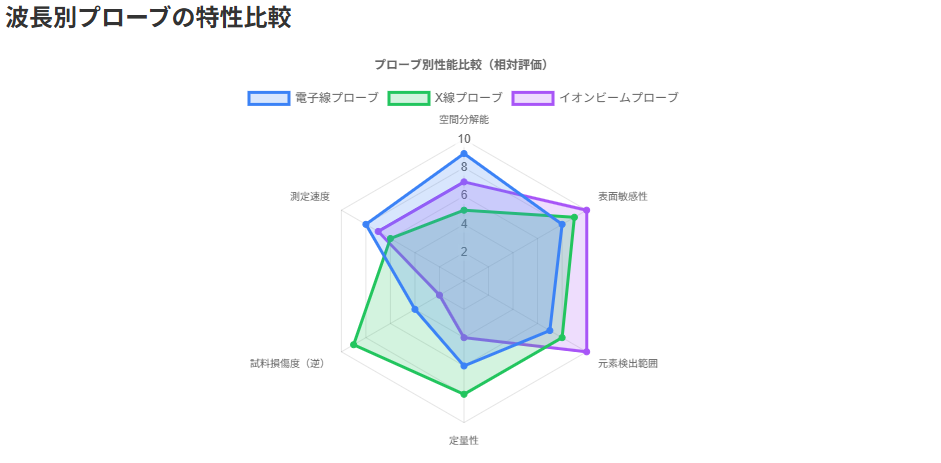

別の切り口でも比較してみましょう。

各分析手法の比較表

| プローブ | 検出信号 | 分析手法 | 検出元素範囲 | 検出深さ | 検出感度 | 主な表面情報 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 電子線 | オージェ電子 | AES | Li~U | 数nm | 0.1%オーダー | 元素組成、化学結合状態 |

| 特性X線 | EDS/EDX | B~U | 数μm | %オーダー | 元素組成、組成分布 | |

| 反射電子 | LEED | 元素同定不可 | ~1nm | N/A | 結晶構造、吸着構造 | |

| 反射電子 | RHEED | N/A | 数原子層 | N/A | 結晶表面構造 | |

| 二次電子、反射電子 | SEM | N/A | N/A | N/A | 表面形状、凹凸、組成コントラスト | |

| 特性X線 | EPMA | 元素同定不可 | 数μm | N/A | 元素組成、2次元分布 | |

| X線 | 光電子 | XPS/ESCA | Li~U | 数nm | 0.1%オーダー | 元素組成、化学結合状態 |

| 光電子 | UPS | N/A | N/A | N/A | 価電子帯の研究 | |

| イオンビーム | 二次イオン | SIMS/IMA | H~U | 1nm | ppmオーダー | 元素組成、同位体、分子イオン |

| 反射イオン | RBS | N/A | N/A | N/A | 軽元素検出、膜厚測定 | |

| 探針 | トンネル電流 | STM | N/A | 最表面原子層 | N/A | 原子レベルの表面構造 |

| 原子間力 | AFM | N/A | 最表面原子層 | N/A | 原子レベルの表面構造 |

🚀 表面分析の応用例

🏭 産業分野での活用

- 半導体産業:LSI製造プロセスの汚染検出、薄膜評価、界面解析

- 材料開発:表面改質効果評価、腐食メカニズム解明、品質異常解析

- 自動車産業:塗装前処理確認、ゴム劣化解析、防錆処理評価

- エネルギー分野:燃料電池界面評価、太陽電池劣化解析、触媒活性解析

- 医療分野:生体材料表面改質、異物分析、生体適合性評価

🌟 将来の展望

🔮 次世代表面分析技術

1. 装置の複合化・高機能化

- AES-SIMS、AES-XPS等の複合装置による多角的分析

- 微小領域分析の更なる高分解能化

- エネルギー分解能・感度の向上

2. データ解析技術の進歩

- 機械学習・AI活用による自動解析

- 多変量解析による複雑データ解釈

- クラスタリング分析による構造分類

3. 革新的分析手法

- オペランド測定:実動作環境でのリアルタイム観察

- 量子センシング:単一原子レベル解析の実現

- 中性粒子ビーム:損傷の少ない深さ方向分析

🎯 まとめ:最適な分析手法選択のポイント

表面分析の成功の鍵は、分析目的と試料特性に最適な手法を選択することです。元素の種類、化学状態、深さ方向、微小領域、破壊許容度などを総合的に検討し、必要に応じて複数手法を組み合わせる多角的アプローチを採用しましょう。

材料系エンジニアや学生の皆さんが、これらの表面分析技術を駆使して、より良い材料・製品開発に貢献されることを心より期待しています。表面の真実を解き明かす旅は、まだまだ続いていきます。

参考文献

入門 表面分析 ― 固体表面を理解するための(材料学シリーズ)

著者:吉原 一紘(ほか)

出版社:内田老鶴圃(材料学シリーズ)

定価:約4,455円

概要:表面分析手法全般について、基礎原理と応用をバランス良く解説された技術書。XPSなどを含むさまざまな分析法を初心者にも理解しやすくまとめた構成で、学生や初学者に最適です

固体表面分析(1)

著者(編):大西 孝治、堀池 靖浩、吉原 一絋

出版社:講談社

定価:6,942円

概要:化学・金属・半導体分野の研究者や技術者向けに、電子分光、EXAFS、質量分析など有効性の高い手法を中心にまとめた実用書。装置の高感度化や高機能化への取り組みについて、詳細かつ実践的な内容が充実しています。

表面分析(化学・化学工業 > 分析化学実技シリーズ 応用分析編1)

著者:専門研究者(単一著者名非記載)

出版社:共立出版

定価:3,190円(税込、本体2,900円)

概要:赤外・ラマン分光法、XPS、SIMS、TOF-SIMSなど、実用性の高い分析手法に絞って解説した一冊。深さ方向の分析や微小部分析など、現場のトラブル解析にも役立つ内容で、初級〜中級の研究者や技術者に最適です。

専門性の高い表面分析で課題に直面した際は、専門の分析機関や受託分析サービスとの連携を積極的に検討してください。豊富な経験と知識が、あなたの研究・開発を必ずや加速させるでしょう。

コメント